INTERVIEW DE L'AUTEUR DE "LOST IN MANAGEMENT"

François Dupuy, François Dupuy est conseiller académique du CEDEP (Centre Européen d’Education Permanente associé à l’INSEAD), sociologue indépendant, consultant, enseignant et auteur de nombreux livres et articles, dont "Lost in Management : la vie quotidienne des entreprises au XXIe siècle" (Le Seuil). Diplômé de La Sorbonne et L’institut d’Études Politiques de Paris, il avait débuté sa carrière en qualité de chargé de recherche au CNRS pendant près de 15 ans.

La CAIA : Qu’est-ce qui vous a conduit à vous intéresser aux organisations et aux approches du management ?

François Dupuy : J’ai démarré ma carrière comme chercheur dans le centre de recherches en sciences sociales du travail de Paris-Sud. Dans ce cadre, j’ai fait la rencontre marquante de Michel Crozier, au centre de sociologie des organisations. Puis mes charges d’enseignement à l’INSEAD et dans deux business-schools aux Etats-Unis m’ont amené tout naturellement à m’intéresser plus particulièrement aux entreprises.

La CAIA : S’il y a un malaise au sein de l’entreprise ou la grande organisation, comment peut-on le caractériser ?

FD : Il faut se méfier du mot-valise malaise. Ce terme ne me paraît pas très approprié. Ceci étant, je crois effectivement qu’il y a un problème avec le travail. A mon sens, l’origine tient du passage progressif d’organisations protectrices des salariés à des formes moins protectrices. Cela a démarré avec l’ouverture des marchés qui a suivi le choc pétrolier de 1974. Dans un environnement devenu beaucoup plus concurrentiel, où il fallait, en quelque sorte « faire plus avec moins », c’est l’organisation du travail qui a fourni la variable d’ajustement. Elle a connu une transformation profonde. De manière schématique, pendant les 30 Glorieuses les actionnaires avaient conclu un pacte avec les salariés en pratiquant ce que les économistes appellent des marges avant, c’està-dire en augmentant les prix sur le dos des clients. Ensuite, ils se sont mis progressivement à faire de la marge arrière, au service cette fois de leurs nouveaux alliés de fait, les clients, en mettant la pression sur les salariés.

Un exemple : dans les années 70, il fallait compter environ deux ans entre le moment ou l’on demandait un téléphone et celui ou on l’avait chez soi. Ce n’était pas qu’une question de technologie, mais avant tout, de système. Aujourd’hui, tout l’art d’un vendeur de téléphones portables sera de susciter l’impatience du client puis de la faire gérer par ses employés, ce en quoi excelle Apple, par exemple. Les employés ne sont pas les seuls à trinquer, il y a aussi le management, surtout quand les premiers déploient des stratégies de protection, ce qui peut s’expliquer. Au final, même si le travail est devenu beaucoup moins pénible sur le plan physique, il est devenu très éprouvant sur le plan psychique, et même générateur de souffrance psychologique.

La CAIA : Ce phénomène est-il typiquement français ?

FD : Non, il est visible partout. Mais il se trouve qu’en France l’Etat est traditionnellement un des piliers de l’organisation du travail et des entreprises. Cela a conduit à une forme bureaucratique protectrice très sophistiquée, notamment dans les grandes entreprises. C’est moins le cas dans les petites. La SNCF est un bel exemple de cet héritage. Plus on a tricoté des règles sophistiquées, plus il est difficile de les détricoter, et plus l’effort de lutte entre les partisans de leur maintien et ceux d’une réforme est apparent.

La CAIA : Comment évolue ce phénomène ?

FD : Nous sommes partis d’une situation où l’organisation du travail était très endogène, tournée vers la protection des personnels plus que vers le service. En devenant plus exogènes, tournées vers la réponse à des contraintes externes, les entreprises ont demandé de plus en plus de comptes aux salariés, dont la réaction spontanée a été de se désinvestir du travail. Du coup, les entreprises en ont rajouté une couche, jusqu’à parvenir à des formes très abouties de coercition pour contrôler au maximum ce que font les employés à l’aide de trois leviers principaux : maîtrise fine de processus, indicateurs de performance, systèmes de reporting. En cherchant à tout maîtriser jusque dans les moindres détails, en se concentrant sur le comment faire plus que sur le quoi faire (résultat à atteindre), elles sont entrées dans une spirale infernale de micro-management. Au final, on assiste à un désinvestissement massif des salariés. Ce phénomène ne se limite pas à la France puisqu’une étude récente de Gallup aux US montre que 70 % des personnels ne sont pas investis dans leur travail*. C’est un constat sans appel !

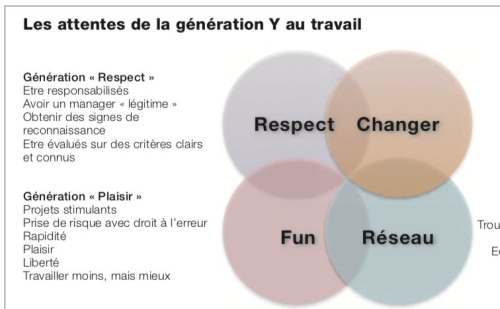

Partout, les acteurs ont conscience que la mondialisation du capitalisme a fait évoluer le sens que l’on donne au travail. Pendant les 30 Glorieuse, l’actionnaire était facilement identifiable et très présent ; on pouvait le voir « mouiller sa chemise » et s’identifier à lui. L’idée de se réaliser dans son travail pouvait complètement faire sens. Aujourd’hui, avec un actionnariat évanescent et impersonnel (souvent des fonds de pension), on ne sait plus très bien pour qui on travaille. Pour les jeunes générations, l’idée de se réaliser dans son travail fait d’autant moins sens qu’ils ont toujours entendu parler de la crise. Ils n’y vont pas pour se réaliser mais, de manière prosaïque, pour avoir les ressources nécessaires pour mener la vie qui les intéresse, qui est ailleurs.

La CAIA : Existe-t-il des cultures locales ou d’entreprises où « ça se passe mieux ? »

FD : Il faut avoir conscience qu’à ce jour les entreprises n’ont hélas pas encore vraiment trouvé la solution. On voit certes apparaître des propositions d’approches alternatives à la coercition, souvent colorées d’un discours humaniste. Qu’elles soient juste envisagées ou mises en œuvre, elles ne font en général pas le poids sur le terrain. Ce n’est pas en désignant un « happiness officer » que l’entreprise sortira de l’ornière profonde creusée par le cercle vicieux approche confrontationnelle – désinvestissement – contrôle ! Les tentatives désespérées du management pour plaquer des recettes toutes faites sont révélatrices d’une forme de paresse intellectuelle. Non seulement l’illusion ne dure qu’un temps, mais cela peut être gravement contre-productif.

En France, je ne peux citer que de rares exceptions à cette faillite de la pensée managériale. Je pense à Michelin et Décathlon, qui se sont emparées à fonds de la question et ont lancé un travail approfondi. Je vois d’autres d’entreprises qui, en essayant de plaquer des rustines, détruisent encore plus la valeur travail qu’elles ne reconstruisent. Les pays nordiques me paraissent plus aptes à relever le défi, de par leur culture du dialogue inscrite jusqu’au cœur de l’éducation – en commençant par l’école maternelle –. Le Danemark, en particulier, me paraît être sur une bonne voie. On peut aussi remarquer que toute la société suédoise s’est organisée pour sortir par le haut par une promotion et un soutien systématique de l’innovation. A contrario, les relations du travail sont beaucoup plus dures aux Etats-Unis que chez nous. Les gens y sont très courageux, ils n’expriment guère leur souffrance psychique, mais je crois qu’en réalité ils sont davantage usés.

La CAIA : Avez-vous néanmoins pu déceler quelques bonnes pratiques effectives ?

FD : Il faut prendre garde au fait que des pratiques bénéfiques dans un contexte donné peuvent être contre productives dans un autre contexte. Il est très dangereux de vouloir mettre en œuvre de manière mécanique, sans réflexion de fond, des « bonnes pratiques » générales. Ceci étant dit, j’ai quand même envie de croire à la notion de relation de confiance dans le travail, développée par quelques travaux d’experts sérieux. Est-il possible de remplacer, en quelque sorte, la coercition par la confiance ? Les écrits en ce sens sont encore un peu théoriques. Les mises en œuvre pratiques n’en sont qu’aux balbutiements … Là encore, il est intéressant d’examiner ce qui se passe chez Michelin et Décathlon. Le cas de FAVI, un fondeur de Beauvais, me paraît extrêmement convaincant. Aux Etats-Unis, je pense à Gore-Tex, Harley-Davidson et quelques autres … ce sont des sources d’inspiration utiles dans l’optique d’un travail de fond.

La CAIA : Reconnaissez-vous des constats proches du votre chez d’autres sociologues ?

FD : Je dois beaucoup a Michel Crozier, qui fut mon maitre pour ce qui est de la compréhension des stratégies de groupes dans les organisations, qui peuvent être subtiles – en tout cas, que les managers sont trop souvent trop loin de les comprendre -. Un de ses ouvrages marquants est le Phénomène bureaucratique, paru en 1963. Je me retrouve assez bien dans certains écrits de Jean-Pierre Le Goff, par exemple la barbarie douce, qui décrit une forme de perversion de la pensée managériale par des théories toutes faites, ce qu’il nomme la « pensée chewing-gum ». Sur le plan plus global de la macro sociologie je me sens relativement familer d’Alain Touraine.

Aucun commentaire

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.