INSTRUMENTATION AÉRONAUTIQUE :

AU CŒUR DES ESSAIS ET DE LA QUALIFICATION EN VOL

Derrière chaque vol inaugural, chaque certification, chaque franchissement de seuil technologique, se cache un domaine aussi méconnu qu’essentiel : l’instrumentation des essais en vol. De l’époque des pionniers à celle des aéronefs numériques, cette discipline technique a évolué pour devenir un socle indispensable de la fiabilité aéronautique.

Quand voler devient une science

Le vol, dès ses origines, n’a jamais été qu’un défi de pilotage : il a très vite été un défi de compréhension. Otto Lilienthal, figure emblématique de l’aviation naissante, réalisa dès les années 1890 plus de 2 000 vols planés dont il consignait méthodiquement les résultats. Ses observations marquent les débuts d’une véritable méthode expérimentale.

Quelques années plus tard, les frères Wright apportent une rupture : dans leur atelier de Dayton, ils développent leur propre soufflerie, expérimentent des profils d’aile et mesurent la portance. Le 17 décembre 1903, leur Flyer s’élève et leur méthode de développement, fondée sur la mesure, la simulation et l’expérimentation, jette les fondations de l’ingénierie aéronautique instrumentée.

À mesure que les aéronefs gagnent en complexité, la phase d’essai s’institutionnalise. Dès la Première Guerre mondiale, les performances des appareils doivent être vérifiées de façon rigoureuse. En 1944, la France crée le Centre d’Essais en Vol (CEV), à Brétigny-sur-Orge, devenu DGA Essais en vol en 2010, acteur de référence pour la qualification des aéronefs civils et militaires.

Très vite, les essais ne se limitent plus à valider un comportement global. Ils visent à observer, quantifier, documenter les réponses de chaque sous-système : commandes de vol, structure, avionique, propulsion… L’instrumentation devient un prolongement du vol, et non plus un simple enregistrement. Trois performances clefs caractérisent cette instrumentation : la métrologie des mesures, leur datation et la synchronisation entre les mesures qui est fondamentale pour les phénomènes de type « flutter ».

De l’analogique à l’instrumentation numérique et distribuée en vol

L’évolution de l’instrumentation des essais en vol suit les progrès technologiques de l’aéronautique.

Dans les années 1970, l’Airbus A300 intègre des systèmes avancés pour l’époque, tels que l’autopilote capable de gérer le vol de la montée à l’atterrissage et un système de freinage contrôlé électroniquement. Cependant, l’instrumentation des essais en vol reste alors majoritairement analogique, avec des enregistreurs à bande magnétique et des capteurs filaires, limitant la modularité et la densité des mesures.

À partir des années 80, les architectures d’instrumentation évoluent vers des systèmes d’acquisition numériques. Les systèmes restent monolithiques et centralisés et occupent presque toute la place disponible dans les avions d’essais. Deux conceptions des essais coexistent à l’époque : chez Boeing, une équipe importante est présente à bord et décide en temps réel de la conduite des essais, tandis que chez Airbus les décisions sont prises au sol.

Le lien bord-sol est donc critique pour les essais en France et mène au développement et à l’utilisation de modulations COFDM révolutionnaires pour l’époque qui permettent d’être plus robustes au multi-trajets induits par les bâtiments proches de l’aéroport. L’augmentation des débits disponibles fait évoluer les architectures d’instrumentation de l’IRIG vers de l’Ethernet et va permettre des architectures distribuées.

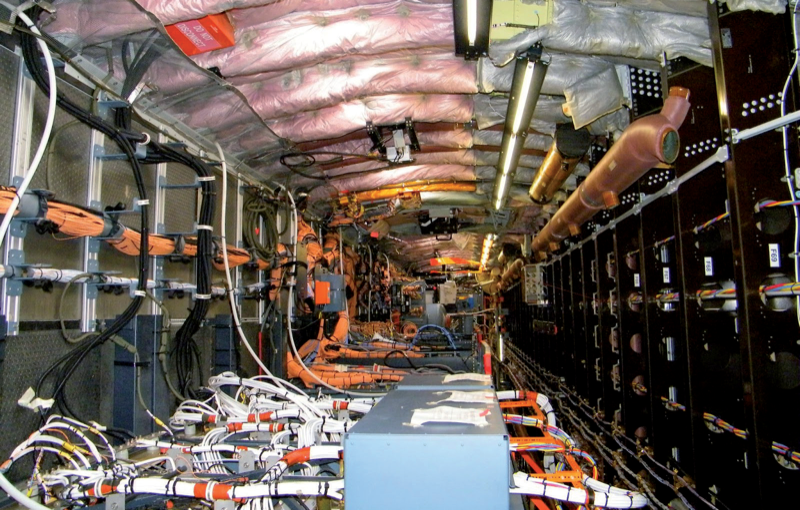

Instrumentation Airbus A380 de test (2005) - Source : SPACE RELICS : 27 avril 2005 - Le premier vol de l’Airbus A380 / 10e anniversaire

Ainsi, dans les années 2000, une révolution se met en place : la transition vers des systèmes modulaires et compacts, qui permettent une acquisition de données plus flexible et une intégration plus aisée dans les aéronefs. Parmi ces avancées, les systèmes d’acquisition XMA, développés et produits par Zodiac Data Systems (maintenant Safran), représentent une étape significative. Conçus pour fonctionner dans des environnements extrêmes, ils offrent une précision inférieure à 500ppm de l’étendue de mesure, résistent à des vibrations de 30 g RMS et à des accélérations supérieures à 100 g, tout en opérant dans une plage de température de -50 °C à +105 °C. L’effort d’intégration et de durcissement permet de numériser et traiter les signaux délivrés par des milliers de capteurs (température, pression, déformation, accélération, …) au plus près de la source d’information (voilure, moteurs, trains d’atterrissage) et ainsi de réduire fortement le volume et la masse du câblage qui aurait été requis pour acheminer tous les signaux vers la cabine des véhicules d’essai.

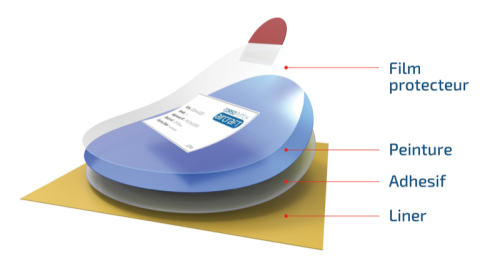

Instrumentation Airbus A321Neo de test (2023). Source : SIAE17 - Jour 4 : Airbus Solution μMA de Safran Data Systems exposait ses nouveautés au Salon du Bourget - Flight-Report

L’avenir des essais en vol : vers une instrumentation décentralisée, sans fil et optique

La transformation vers des systèmes de plus en plus décentralisés continue encore aujourd’hui avec des enregistreurs autonomes ultra-compacts, intégrant des fonctions de conditionnement du signal, d'acquisition de données et d'enregistrement, utilisant des technologies sans fil frugales en énergie !

Solution µMA de Safran Data Systems

Cette approche permet une installation rapide, même juste avant le vol. Elle réduit considérablement la complexité du câblage, offrant une meilleure résilience aux pannes et une meilleure adaptation aux différentes configurations aéronautiques.

Les technologies sans fil jouent également un rôle central dans cette évolution, permettant une réduction considérable de l’encombrement physique des câbles et offrant une plus grande liberté dans la configuration des essais.

Autre innovation, les capteurs optiques, en particulier les réseaux de Bragg intégrés dans des fibres optiques, permettent de mesurer avec une précision sans précédent la température, la pression, et même des déformations structurelles. Très peu intrusifs, intégrés au cœur des matériaux composites, ils résistent à des environnements extrêmes, comme ceux rencontrés lors des essais de haute altitude ou de températures élevées, tout en garantissant des mesures fiables, répétables et immunes aux perturbations électromagnétiques.

L'instrumentation au cœur de l'innovation et de la sécurité en vol

L'instrumentation des essais en vol a toujours été essentielle pour garantir la sécurité et la performance des aéronefs. Depuis les premiers systèmes analogiques jusqu'aux solutions numériques modulaires et décentralisées actuelles, chaque avancée technologique a permis d'améliorer la fiabilité des essais en vol. L'instrumentation ne se contente pas de collecter des données : elle transforme chaque vol d'essai en connaissance, assurant ainsi la sécurité et l'efficacité des évolutions aéronautiques futures. Elle est une clé indispensable pour l'innovation, la certification et la progression de l'industrie aéronautique.

X05, ENSTA, Nathanaël a commencé sa carrière dans la dissuasion d’abord au CATOD puis à l’UM COE. En tant qu’architecte, il est chargé de la rénovation du SCALP-EG en 2017. Après un passage en bureau des opérations d’armement, il rejoint Safran Electronics & Defense en 2021 où il pilote la stratégie et l’innovation des activités Espace.

Aucun commentaire

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.