ARIANE 6, FRUIT D’UNE COOPÉRATION EUROPÉENNE STRATÉGIQUE RÉUSSIE.

COMMENT CE PROJET A REVISITÉ LES RELATIONS MAÎTRE D’ŒUVRE – FOURNISSEUR ?

Le succès des deux premiers vols d’Ariane 6 marque le retour de l’Europe dans le spatial par la grande porte. Plongée au cœur d’une coopération européenne réussie.

ArianeGroup, maître d’œuvre franco-allemand du missile M51 et du lanceur Ariane 6

Fondé en 2016 par Airbus et Safran, ArianeGroup développe, produit, soutient et opère des lanceurs civils et militaires. Son rôle d’acteur stratégique pour la dissuasion océanique française et l’accès autonome européen à l’espace prend forme à travers deux grands programmes : le missile M51, mis en œuvre à partir des sous-marins de la Force Océanique Stratégique, et le lanceur Ariane 6, financé par 13 pays membres de l’Agence Spatiale Européenne (ESA).

Le vol de qualification réussi du missile M51.3 depuis Biscarrosse (DGA Essais de Missiles) en novembre 2023 a ouvert la voie à sa prochaine entrée en service opérationnel.

Après un tir inaugural en juillet 2024, le premier vol commercial d’Ariane 6 en mars dernier a réalisé un sans-faute en plaçant en orbite le satellite d’observation militaire français CSO-3 avec une précision d’injection exceptionnelle. Son carnet de commandes compte déjà plus de 30 lancements, ce qui est remarquable pour un nouveau lanceur.

Dans ce contexte, l’enjeu d’atteindre au plus tôt la cadence de neuf à dix lancements par an mobilise toute la chaîne industrielle.

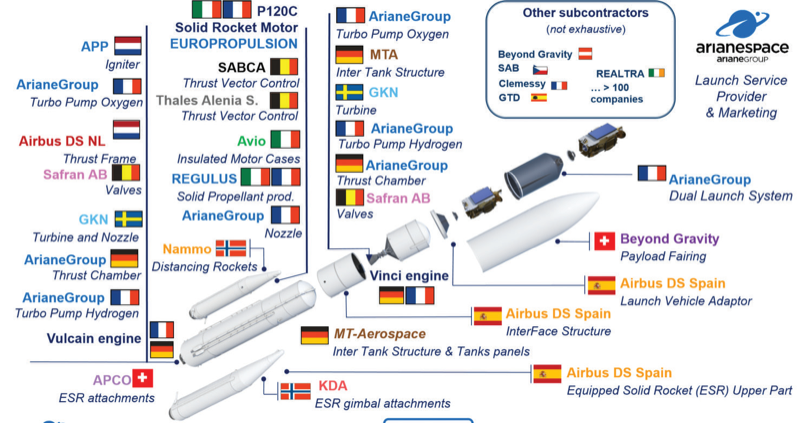

Une répartition industrielle avec un retour géographique optimisé

Une répartition industrielle avec un retour géographique optimisé

Une gouvernance de programme de développement partagée entre trois acteurs

L’ESA, maître d’ouvrage, définit les exigences de haut niveau, a la responsabilité globale de l’architecture du système de lancement, regroupe le financement des États européens participant au programme, et supervise la répartition industrielle. ArianeGroup est le maître d’œuvre du développement, de la fabrication et de l’exploitation du système de lancement d’Ariane 6. L’agence spatiale française (CNES) a développé la base de lancement et procède à l’application de la Loi française sur les opérations spatiales (LOS). Ariane 6 est le fruit de cette structure de coopération.

Une chaîne de sous-traitance nombreuse

La chaîne de sous-traitance d’Ariane 6, c’est plus de 600 industriels, dans 13 pays européens, fabriquent des centaines de milliers de pièces pour chaque lanceur.

Ces éléments sont ensuite assemblés dans les usines ArianeGroup de Brême, où est réalisé l’étage supérieur de la fusée, et des Mureaux, où est fabriqué l’étage principal. Les boosters à propulsion solide, produits à Kourou par des coentreprises ArianeGroup/Avio (Regulus et Europropulsion), constituent aussi le premier étage du petit lanceur VEGA-C. D’autres sites industriels en Europe interviennent comme des centres d’excellence spécialisés qui fabriquent des sous-ensembles complexes.

Par exemple, les sites de Vernon (France) et d’Ottobrunn (Bavière) sont des centres experts historiques en propulsion liquide qui développent les moteurs à propulsion liquide cryogénique Vulcain 2 et Vinci. Ce dernier est rallumable, ce qui permet à Ariane 6 de placer plusieurs charges utiles sur différentes orbites en une seule mission.

A quoi tient le succès du programme ?

Le développement d’un lanceur lourd pour asseoir la souveraineté européenne ne peut reposer uniquement sur le financement privé. Il faut une contribution de plusieurs États, en échange de quoi des contrats d’un montant équivalent à leur contribution sont proposés à leurs industriels. Comme pour les grands programmes spatiaux européens, le programme Ariane 6 répond à ce principe fameux du « retour géographique », inscrit dans un grand partenariat industriel associant les sous-traitants.

Pour la première fois, certains industriels, au premier rang desquels ArianeGroup, ont contribué au financement de technologies clés et d’infrastructure de production. L’enjeu était d’opérer un partage des investissements et des risques avec l’industrie, pour renforcer l’efficacité du modèle économique d’Ariane 6 au regard de ses finalités : permettre à l’Europe, pour des missions régaliennes et scientifiques, d’accéder à l’espace et figurer comme un acteur compétitif sur le marché ouvert.

Cela requiert un équilibrage délicat, générateur de rigidités dans l’outil industriel qui pèsent sur ses capacités d’adaptation et d’optimisation, particulièrement en phase d’exploitation.

Un retour géographique optimisé

Pour pallier ces inconvénients, le retour géographique a été « optimisé » : tandis que sur Ariane 5, chaque pays développait ses propres industriels nationaux, amenant des duplications et une dilution des financements européens, Ariane 6 a structuré la chaîne de sous-traitance par pôles de spécialités industrielles.

Par exemple, toutes les grandes structures métalliques sont fabriquées par MT Aerospace en Allemagne, les structures composites par Airbus en Espagne, les servo-gouvernes des étages par SABCA en Belgique et les structures bobinées carbone des propulseurs à propergols solides en Italie. Cette optimisation globale limite les duplications en s’appuyant sur les compétences issues de l’historique d’Ariane. La mobilisation de financements nationaux limite aussi la capacité à verticaliser la fabrication au sein d’une seule entreprise comme l’a fait un concurrent américain.

Une innovation organisationnelle majeure.

L’autorité de conception du lanceur (« design authority ») est désormais assurée par ArianeGroup, qui s’assure que les exigences de haut niveau sont correctement déclinées en exigences de conception, que le lanceur est qualifié pour l’ensemble de son domaine de mission et que l’aptitude au vol est assurée. Une part de cette autorité est déléguée aux participants clés qui développent, qualifient et industrialisent les parties dont ils sont responsables, en s’appuyant sur leurs compétences propres. Cette logique d’autorité de conception déléguée =constitue une innovation majeure.

Le partage de responsabilité sur la conception et la fabrication permet la délégation complète des contrôles de conformité des produits réalisés, et donc de réduire les coûts et les cycles, en contrepartie d’un engagement des acteurs concernés sur la durée du programme ; ils sont ainsi plus à même de faire les meilleurs choix et de réduire les coûts de production.

Les huit partenaires majeurs, qui drainent 30% des coûts du lanceur, forment autour d’ArianeGroup un « premier cercle » qui partage les enjeux, élabore les axes d’amélioration de la performance collective et organise la montée en cadence de la production.

Bonne nouvelle pour le spatial européen

Avec le nom de code VA263, s’est déroulé le premier vol commercial d’Ariane 6, lanceur lourd, qui a décollé de Kourou avec à son bord le satellite militaire CSO-3. Ce satellite, destiné à l’observation terrestre, a été placé en orbite héliosynchrone à environ 800 km d’altitude, avec une précision remarquable.

Ariane 6, développée par l’Agence spatiale européenne (ESA) et opérée par Arianespace, a été conçue pour succéder à Ariane 5 et garantir un accès autonome à l’espace pour l’Europe. Moins chère à construire et à lancer, plus flexible, capable de placer des satellites en orbite basse, son lancement était particulièrement attendu, notamment après l’arrêt des programmes précédents.

Le vol avait été précédé par un vol inaugural réussi en juillet 2024, malgré des difficultés dans la phase finale, à cause d’une défaillance de l’APU, groupe auxiliaire de propulsion nécessaire aux phases de rentrée dans l’atmosphère.

Le 6 mars dernier, les boosters et les deux moteurs à ergols cryogéniques, Vulcain pour le premier étage (135 tonnes de poussée) et Vinci pour le deuxième (18 tonnes de poussée) ont parfaitement fonctionné.

Décollage d’Ariane 6 pour son premier vol commercial le 6 mars dernier avec à son bord le satellite d’observation CSO 3

Et demain ?

En dépit de ses inconvénients, le principe de retour géographique reste une clé pour faire émerger des projets ambitieux en Europe. Il doit être rendu compatible avec un schéma de type Risk and Revenue Sharing Partner. Une autre approche, envisagée par l’ESA, consiste à fixer la contribution des États participants après la sélection des fournisseurs. Elle sera inaugurée dans le cadre de la compétition lancée par l’ESA du European Launcher Challenge (ELC). Au-delà, il faudra refonder le modèle pour le rendre plus réactif, efficient et adapté aux attentes européennes à venir.

Ainsi, le lanceur lourd européen qui succédera à Ariane 6 répondra à un modèle de partage des risques laissant plus de marge de manœuvre et de responsabilité au maître d’œuvre pour optimiser la chaîne de sous-traitance et les choix technologiques. Nous sommes convaincus, au sein d’Arianegroup, que les schémas de coopération et d’organisation industrielle vont encore évoluer.

Ingénieur ISAE (ISAE - Sup’Aéro 87), auparavant directeur des Programmes défense, Philippe Clar est directeur des Programmes de transport spatial chez ArianeGroup, et membre de son comité exécutif.

Aucun commentaire

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.