LA POLITIQUE INDUSTRIELLE DE L’ESA

ET LA CHAÎNE DE VALEUR INDUSTRIELLE

L’Agence Spatiale Européenne (ESA) est depuis 1975 l’organisation intergouvernementale en charge du développement et de la mise en œuvre de la politique spatiale et des programmes spatiaux européens, qui s’appuient sur une politique industrielle et contractuelle complexe.

Cette politique repose sur quatre grands principes définis par sa Convention fondatrice : répondre de manière efficace aux besoins des programmes spatiaux européens, renforcer la compétitivité de l’industrie européenne, garantir une participation équitable des États membres en tenant compte de leur contribution financière (le fameux « retour géographique »), et faire systématiquement usage de la mise en concurrence pour les approvisionnements, ainsi que sur un principe plus général de préférence européenne. Cette politique a su évoluer depuis la création de l’ESA en 1975, et de manière accélérée dans les dix dernières années dans un contexte de mutation rapide du secteur spatial, marqué par l’irruption du New Space, la digitalisation, la verticalisation de certains acteurs et une pression accrue sur les coûts et les délais due à une compétition de plus en plus féroce.

La politique industrielle de l’ESA s’est construite avec un objectif d’équilibre entre efficacité économique, équité entre États membres, et soutien à la compétitivité industrielle. Pour cela, outre ses programmes de technologie en soutien à la compétitivité, l’ESA a mis en place des mécanismes complexes pour garantir une équité entre pays grâce à un retour minimum garanti au niveau global – chaque État membre se voit garantir un ratio minimum de 0.93 entre la part des contrats passés à son industrie et la part de sa contribution financière à l’ESA rapportée à la somme des contributions nationales. Elle assure également un accès équitable à ses programmes pour les industriels de toute taille. Ainsi, au sein des grands approvisionnements (notamment les contrats des phases de développement des projets), des parts minimales sont réservées aux PME et ETI et des plafonds sont imposés aux grands systémiers (LSI – Large System Integrators) dans les appels d’offres, afin de diversifier et dynamiser la chaîne de valeur. Les pourcentages spécifiques sont discutés au cours des phases de dialogue entre l’ESA, les industriels et les États membres.

La chaîne de valeur : entre verticalisation et ouverture

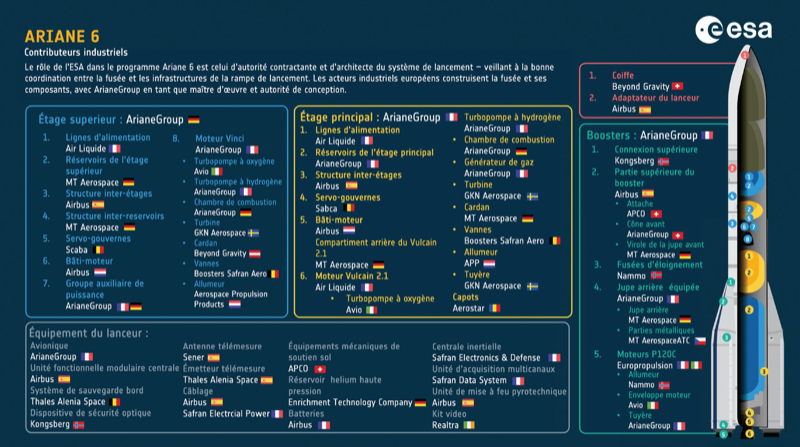

La chaîne de valeur d’un programme de l’ESA compte un très grand nombre d’industriels à tous les niveaux. L’illustration de cet article montre l’ensemble des intervenants industriels principaux dans le programme Ariane 6, répartis entre les treize pays participant au programme. Aussi, la constitution des équipes industrielles lors des appels d’offres est cruciale. Deux approches sont possibles : une proposition intégrée avec une équipe industrielle quasi complète dès le départ, ou une approche en deux temps avec un noyau initial (core team) suivi d’un processus de sélection compétitive des sous-traitants. Dans les deux cas, l’ESA impose des pratiques rigoureuses de sélection, visant à garantir un juste équilibre entre performance technique, coût, qualité et respect des exigences de politique industrielle (retour géographique, part des PME, limitation des LSI).

Le rôle de l’ESA ne s’arrête pas à l’attribution des contrats. L’Agence surveille l’exécution des projets, s’assurant d’un traitement équitable de tous les fournisseurs, notamment des PME, souvent vulnérables face à des maîtres d’œuvre dominants. Elle impose un modèle de contrat équilibré pour les sous-traitants, garantit une juste propriété intellectuelle (les droits de propriété intellectuelle reviennent à ceux qui développent les technologies) et peut recourir à des paiements directs pour protéger les fournisseurs contre les défauts de paiement.

Dans cette chaîne de valeur, les équipementiers jouent un rôle central. Certains LSI, qui cherchent à maîtriser les coûts, les délais et les risques, produisent eux-mêmes certains équipements ou en verrouillent l’accès à leurs sous-traitants. Cette stratégie, bien que rationnelle dans un contexte de maîtrise des risques, se heurte aux réalités économiques : elle limite les économies d’échelle, restreint l’ouverture du marché et freine l’innovation.

Les équipementiers spécialisés, quant à eux, disposent d’atouts majeurs : agilité, compétitivité, capacité d’innovation, production en série, et ouverture à une large clientèle, y compris à l’export. Dans l’univers du New Space, où rapidité, coût maîtrisé, adaptabilité et performance « suffisante » dominent, ils apparaissent bien équipés, et même parfois mieux positionnés que les grands groupes intégrés pour répondre à ces nouveaux défis.

Une stratégie industrielle en évolution constante

L’ESA doit en permanence ajuster ses outils de politique industrielle aux évolutions de l’écosystème spatial. Le développement de nouveaux partenariats public-privé (PPP), le niveau d’intégration croissant entre l’industrie spatiale et l’industrie numérique, ou encore l’arrivée de nouveaux États membres (ou États associés) aux ambitions spatiales croissantes, imposent une réflexion continue sur la structure de la chaîne industrielle.

La politique industrielle de l’ESA doit savoir s’adapter et se développer dans ce contexte. Longtemps concentrée sur une vérification ex post des chiffres de retour géographique et la mise en œuvre de mesures correctrices, elle doit maintenant travailler en amont, en étroite coopération avec les équipes de programmes et les délégations nationales afin de mettre en cohérence les ambitions et les capacités industrielles des États et les besoins de ces programmes, tout en évitant des duplications excessives de capacités. Dans cette optique, il s’agit de maximiser la compétitivité des industriels européens sur les marchés européens et mondiaux, dans une pression concurrentielle accrue, ainsi que l’efficience des programmes de l’ESA, qui doivent démontrer leur impact positif sur l’économie et l’emploi européens. Il faut obtenir plus de flexibilité dans la mise en œuvre du retour géographique, qui demeure un outil et une motivation irremplaçables pour Les États qui investissent dans les programmes de l’ESA, à condition que ce retour soit une conséquence de la compétitivité et non un frein. Cette nouvelle politique industrielle s’appuie aussi sur le travail de l’équipe « Économie Spatiale » qui transforme les données industrielles en intelligence opérationnelle et développe des partenariats adaptés aux nouveaux modèles économiques, afin de maximiser l’impact socio-économique des investissements publics. Ainsi, grâce à cette évolution vers plus de compétitivité et d’innovation, la politique industrielle et contractuelle de l’ESA pourra continuer à assurer le succès de l’Europe spatiale et l’excellence de ses programmes.

X1982, ENSTA 1987 et IEP Paris 1987, Géraldine a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur spatial européen. Elle est responsable des politiques industrielles et d'approvisionnement de l'ESA, des négociations avec l'industrie, de la gestion des contrats, et de la commercialisation via des incubateurs et investisseurs. Elle enseigne sur la politique spatiale pour inspirer les générations futures.

%B%

%F%

Aucun commentaire

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.